本文

市指定有形文化財(絵画)・市指定有形文化財(彫刻)

市内にある市指定有形文化財(絵画)・市指定有形文化財(彫刻)12件をご紹介します。

絹本著色絶学祖能像

種別:有形文化財(絵画)

名称:けんぽんちゃくしょくぜつがくそのうぞう

指定年月日:平成22年2月25日

所在地:富士吉田市下吉田3-26-18

所有者:月江寺

応永2年(1395)に臨済宗向嶽寺派として富士吉田に月江寺を開いた禅僧・絶学祖能(1354-1428)の頂相〈ちんそう〉(肖像画)です。椅子に腰掛け、右手に払子〈ほっす〉を持つ典型的な頂相で、没後すぐ制作されたと考えられます。非常に保存がよく、垂れた目や肉の落ちた頬、華奢な肩、血管の浮き出る手の甲など真に迫る描写が故人をしのばせます。

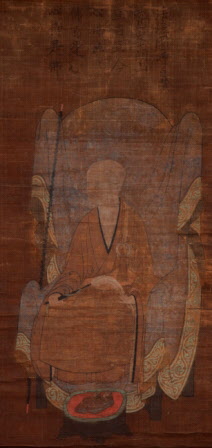

絹本著色無本覚心像

種別:有形文化財(絵画)

名称:けんぽんちゃくしょくむほんかくしんぞう

指定年月日:平成22年2月25日

所在地:富士吉田市下吉田3-26-18

所有者:月江寺

鎌倉中期の禅僧、無本覚心・別称法燈国師〈ほっとうこくし〉(1207-1298)の頂相〈ちんそう〉(肖像画)です。法孫の絶学祖能が応永2年(1395)に富士吉田で月江寺を開きました。少し画面が劣化していますが、大きな頭で顎が細く、目鼻の重心が低い特徴的な顔です。月江寺草創期にもとめられた室町時代の作品と思われます。

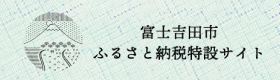

絹本著色孤峰覚明像

種別:有形文化財(絵画)

名称:けんぽんちゃくしょくこほうかくみょうぞう

指定年月日:平成22年2月25日

所在地:富士吉田市下吉田3-26-18

所有者:月江寺

鎌倉後期の臨済宗の高僧、孤峰覚明・別称三光国師(1271-1361)の頂相〈ちんそう〉(肖像画)です。孫弟子の絶学祖能〈ぜつがくそのう〉が応永2年(1395)に富士吉田で月江寺を開きました。少し画面が劣化し補筆もされていますが、椅子に腰掛け、右手に払子〈ほっす〉を持つ典型的な頂相で、月江寺草創期に揃えられた室町時代の作品と思われます。

紙本著色峻翁令山像

種別:有形文化財(絵画)

名称:しほんちゃくしょくしゅんおうれいざんぞう

指定年月日:平成22年2月25日

所在地:富士吉田市下吉田3-26-18

所有者:月江寺

峻翁令山(1342-1408)は鎌倉末から室町時代の禅僧で、月江寺の開祖である絶学祖能と同様に抜隊得勝〈ばっすいとくしょう〉に学び、塩山の向嶽寺の住職を5回務めました。画面に半身を大きく描き月江寺所蔵の他の僧の頂相(肖像画)とは形式が異なります。筆使いもやや粗く、他のものに比べ時代が下ると思われますが、室町時代の制作です。

絹本著色抜隊得勝像賛文

種別:有形文化財(絵画)

名称:けんぽんちゃくしょくばっすいとくしょうぞうさんぶん

指定年月日:平成22年2月25日

所在地:富士吉田市下吉田3-26-18

所有者:月江寺

抜隊得勝・別称大円禅師は月江寺の開祖・絶学祖能〈ぜつがくそのう〉の師で、塩山の臨済宗寺院・向嶽寺を開いた禅僧です。本来は下部に抜隊得勝の肖像画があり、頂相としての形式を整えられていたと思われますが、現在は賛文のみ残存しています。他の頂相と同様に月江寺草創期に揃えられたと思われ室町時代の制作とみられます。

絹本著色禅心聖悦像

種別:有形文化財(絵画)

名称:けんぽんちゃくしょくぜんしんせいえつぞう

指定年月日:平成22年2月25日

所在地:富士吉田市下吉田3-26-18

所有者:月江寺

月江寺中興開山である禅心聖悦(-1648)の頂相〈ちんそう〉(肖像画)です。禅心は住職であった寛永20年(1643)に寺を向嶽寺派から当時隆盛していた妙心寺派に転派し、寺の興隆に尽くしました。没後すぐに描かれ、賛文は明治に入って妙心寺521世が記しています。江戸初期の制作ですが、丁寧で的確な描写に人物の誠実さまでにじみ出るような滋味があります。

絹本著色仏涅槃図

種別:有形文化財(絵画)

名称:けんぽんちゃくしょくぶつねはんず

指定年月日:平成22年2月25日

所在地:富士吉田市下吉田3-26-18

所有者:月江寺

釈迦が亡くなる瞬間の様子を描いたもので、寝台に横たわる釈迦を囲んで周りで弟子や仏菩薩、動物が嘆き悲しみます。月江寺で釈迦の命日の2月15日に行われる涅槃会の法要の本尊です。金箔を切って貼った切金(きりかね)が見られ人物表現も古様で、山梨県内では最古級の室町初期の制作と思われます。保存もよく、落ち着いた色彩の秀作です。

絹本著色蛤蜊観音図

種別:有形文化財(絵画)

名称:けんぽんちゃくしょくはまぐりかんのんず

指定年月日:平成22年2月25日

所在地:富士吉田市下吉田3-26-18

所有者:月江寺

波間にゆれるハマグリの中から現れた観音菩薩を描いた絵画です。蛤蜊観音は禅宗で好まれる変化観音の一種ですが、白衣観音〈びゃくえかんのん〉や楊柳観音〈ようりゅうかんのん〉に比べて絵画で表現されるのは数少ないです。落ち着いた色彩・柔らかな筆使いで、観音の衣の裾は貝の身と同化するように表現されます。室町時代の制作です。

渡辺雪峰日本画下絵

種別:有形文化財(絵画)

名称:わたなべせっぽうにほんがしたえ

指定年月日:昭和62年6月1日

所在地:富士吉田市上吉田東7-27-1 ふじさんミュージアム(富士吉田市歴史民俗博物館)

所有者:個人

雪峰は本名を精次といいます。父の任地であった山形県で明治元年に出生し、明治6年郷里である本市に戻っています。裕福な環境に育ち、師について画、書道、漢詩を学びました。明治35年頃上京、日本文人画協会を主宰するなど、日本画家として本格的な活動を始めます。昭和20年、戦火を避けて本市に戻り、昭和24年にその生涯を終えました。

北口本宮冨士浅間神社本殿絵馬五面 附絹本著色富士山北面図

種別:有形文化財(絵画)

名称:きたぐちほんぐうふじせんげんじんじゃほんでんえまごめん 附けんぽんちゃくしょくふじさんほくめんず

指定年月日:平成14年11月29日

所在地:富士吉田市上吉田5558

所有者:北口本宮冨士浅間神社

- 板絵著色椿に筍図 2面

縦121.7cm、横121.7cm。元和4年(1618)に鳥居土佐守が寄進したものです。 - 板絵著色飾馬図・松猿図 2面

縦120.5cm、横185.5cm。狩野常信筆。元禄元年(1688)に秋元但馬守が寄進したものです。 - 板絵金地著色神馬図 1面

縦105.3cm、横136.8cm。狩野洞元那信筆。元禄11年(1698)に戸田能登守忠真が寄進したものです。 - 絹本著色富士山北面図 1幅

縦52.9cm、横112.9cm。法眼永真筆。寛文12年(1672)に寄進されたものです。寄進者は不明ですが、秋元氏によるものと考えられます。

木造聖観音菩薩坐像

種別:有形文化財(彫刻)

名称:もくぞうしょうかんのんぼさつざぞう

指定年月日:平成22年2月25日

所在地:富士吉田市下吉田3-26-18

所有者:月江寺

月江寺創建当初の本尊と推定される観音菩薩の坐像です。構造は寄木造・玉眼(ぎょくがん・水晶をはめた眼)で、前後材を束でつなげ、胎内中央にも束を彫りだす技法や、流麗な衣文・面長で端麗な顔・角張った体などの作風から京都の仏師集団である院派(いんぱ)の作品と思われます。制作は室町時代・14世紀末頃です。

木造随神倚像 附台座

種別:有形文化財(彫刻)

名称:もくぞうずいしんいぞう つけたりだいざ

指定年月日:令和4年8月24日

所在地:富士吉田市上吉田東7-27-1

所有者:北口本宮冨士浅間神社

本像は北口本宮冨士浅間神社に伝わる古像です。青色の衣の像と赤色の衣の像の2躯あり、1520(永正17)年に造立されました。

作者は京都の五条大宮常陸御坊(ごじょうおおみやひたちおぼう)の弟子民部法橋(みんぶほっきょう)です。民部法橋の詳細な出自は不明ですが、山梨県内には同名の作者の作例がいくつか存在し、在地で活動した地方の仏師であると考えられます。県内に伝わる中世の随神像の多くが70~80cmであるのに対し、像高126cmと大きく、堂々とした風格を持ちます。

本像は現存する隨神門(1736(元文元)年建立)の前代の隨神門に元々安置されていたと考えられます。現在の隨神門には、1940(昭和15)年に造立された後代の像が安置されています。