本文

食中毒の予防対策

食中毒は年間を通して発生していますが、特に気温や湿度が高くなる梅雨から夏にかけては原因となる細菌の増殖が活発になり、食中毒が発生しやすくなります。家庭の食事でも食中毒は発生してしまいます。家庭では発生人数が少ないため、風邪や寝冷えと思われがちで食中毒とは気づかれず、重症になることもあります。日ごろから十分注意しましょう。

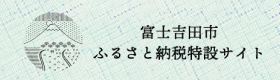

食中毒予防の3原則

食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生します。夏に多くみられる細菌による食中毒を防ぐためには、細菌を食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない」、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」という3つのことが原則となります。

1 つけない=洗う・分ける

細菌は非常に小さく、肉眼で付着の有無を確認するのは困難です。調理の際には、手や調理器具、食品など、洗えるものはしっかり洗うことが食中毒予防の基本となります。

まずは食中毒の原因菌を食べ物につけないよう、こまめに手を洗いましょう。また、包丁やまな板など、肉や魚などを扱った調理器具は使用するごとに洗剤で洗い、できるだけ殺菌するようにします。肉や魚は細菌が潜んでいる可能性が他の食品と比較して高いため、汁などが他の食品に付着しないよう、保存や調理時には注意が必要です。

2 増やさない=低温で保存する

細菌の多くは高温多湿な環境で増殖が活発になりますが、10℃以下では増殖がゆっくりとなり、マイナス15℃以下では増殖が停止します。肉や魚などの生鮮食品やお惣菜などは、購入後、できるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。

ただし、冷蔵庫に入れておいても細菌が死滅するわけではありません。長期間にわたる保存は避け、早めに使いきるようにしましょう。

3 やっつける=加熱処理

ほとんどの細菌は加熱によって死滅しますので、肉や魚はもちろん、野菜なども加熱して食べれば安全です。特に肉料理は中心までよく加熱するようにしましょう。中心部を75℃で1分以上加熱することが目安です。

また、ふきんやまな板、包丁などの調理器具にも細菌は付着します。特に肉や魚、卵などを使った後の調理器具は、洗剤でよく洗ってから熱湯をかけて殺菌しましょう。台所用殺菌剤の使用も効果的です。

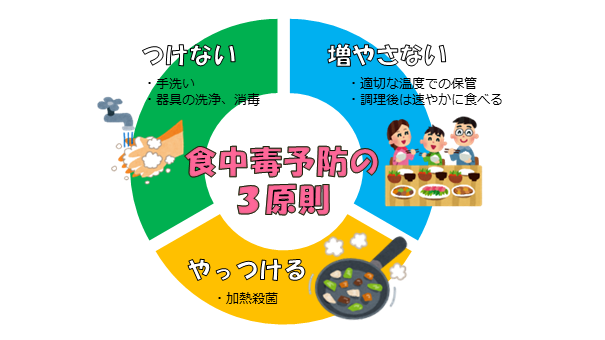

家庭でできる食中毒予防の6つのポイント

食品を購入してから食べるまでの過程で、家庭で取り組んでいただきたい6つのポイントを紹介します。安心して食事をとれるよう、以下のポイントに十分気を付けましょう。

★詳しくはこちら→家庭でできる食中毒予防の6つのポイント<外部リンク>

関連リンク

・「家庭での食中毒予防」(厚生労働省)<外部リンク>

・「できていますか?衛生的な手洗い」(厚生労働省)<外部リンク>

・「食中毒予防の原則と6つのポイント」(政府広報オンライン)<外部リンク>

・「食中毒にご注意ください!肉や魚介類を安全に食べるためのポイント」(政府広報オンライン)<外部リンク>

・「食中毒から身を守るには」(農林水産省)<外部リンク>